Mythos: Vogelsterben durch Windräder

Dass Vögel gelegentlich mit Windenergieanlagen kollidieren, lässt sich nicht ganz ausschließen. Einzelne Fälle sind bekannt und werden regelmäßig dokumentiert. Doch die oft wiederholte Behauptung, Windräder seien eine Hauptursache für das Vogelsterben, verzerrt das Bild. Erst im Vergleich mit anderen Gefahrenquellen zeigt sich, welche Rolle Windräder tatsächlich spielen.

Wie gefährlich sind Windräder für Vögel wirklich?

Die Frage, ob Vögel durch Windräder sterben, wird seit vielen Jahren wissenschaftlich untersucht. Ein massenhaftes Vogelsterben durch Windräder konnte dabei nicht belegt werden. Auch eine langfristige Beeinträchtigung des Verhaltens von Vogelpopulationen ist nicht nachgewiesen.

Die eigentliche Herausforderung für die Artenvielfalt liegt an anderer Stelle: Der Klimawandel verändert Brutzeiten, erschwert die Nahrungssuche und verändert Lebensräume. Hier wirkt Windenergie indirekt positiv, indem sie klimaschädliche Energieträger ersetzt und so den Druck auf die Natur mindert. Windkraft und Naturschutz stehen sich also nicht gegenüber, sondern lassen sich gemeinsam denken.

Standortwahl mit Blick auf den Naturschutz

Ein entscheidender Faktor ist die Standortplanung. Bevor ein Windrad genehmigt wird, finden umfassende ornithologische Untersuchungen statt. Fachleute prüfen, ob Brutplätze, Rastgebiete oder Flugrouten betroffen sein könnten. Gebiete mit hoher Vogel- oder Fledermausaktivität werden ausgeschlossen.

Neben der Flächenauswahl gibt es weitere Maßnahmen:

- Abstände zu Schutzgebieten verhindern Konflikte.

- Optimiertes Mikrositing innerhalb eines Areals berücksichtigt lokale Flugbewegungen.

- Bauzeitenmanagement schützt sensible Phasen wie Brut oder Aufzucht.

- Betriebsmanagement erlaubt zeitweise Abschaltungen, wenn Zugbewegungen besonders stark sind.

So wird gewährleistet, dass Windkraftanlagen Naturschutz-Standards erfüllen und das Kollisionsrisiko so gering wie möglich bleibt.

Wie viele Vögel sterben durch Windräder?

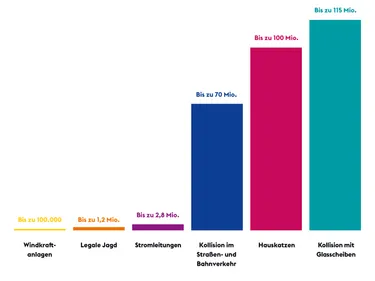

Um die Frage seriös zu beantworten, braucht es den Vergleich. Denn auch wenn es tote Vögel durch Windräder gibt, sind die Zahlen im Verhältnis zu anderen Todesursachen gering:

- Glasscheiben an Gebäuden: bis zu 115 Millionen Vögel pro Jahr

- Straßen- und Bahnverkehr: bis zu 70 Millionen Vögel

- Hauskatzen: bis zu 100 Millionen Vögel

- Stromleitungen: bis zu 2,8 Millionen Vögel

- Legale Jagd: bis zu 1,2 Millionen Vögel

Die Statistiken verdeutlichen, dass Windräder im Vergleich zu anderen Gefahrenquellen nur einen geringen Anteil am Gesamtgeschehen haben. Sie sind damit nicht der Treiber des Vogelsterbens, sondern ein Randfaktor innerhalb vieler Ursachen.

Technik, die Risiken reduziert

Windenergieanlagen werden stetig weiterentwickelt – nicht nur in Bezug auf Leistung, sondern auch im Hinblick auf den Naturschutz. Höhere Anlagen und schlankere Turbinen reduzieren das Kollisionspotential.

Rotorblätter können kontrastreich markiert werden, um besser sichtbar zu sein. Digitale Systeme erkennen Vogelschwärme und steuern die Anlagen flexibel: Sie können die Drehgeschwindigkeit reduzieren oder vorübergehend stoppen.

Beim Repowering, also dem Austausch alter Windräder durch leistungsstärkere neue, sinkt häufig die Anzahl der Anlagen. Das bedeutet: mehr Strom aus weniger Turbinen – und weniger potenzielle Konfliktpunkte für Vögel.

Der Mythos „Vogelschlaf an Windrädern“

Gelegentlich taucht die Vorstellung auf, Vögel würden auf Gondeln oder Rotorblättern schlafen. Dieser Mythos ist unbegründet. Vögel suchen für ihre Nachtruhe geschützte Bereiche wie Bäume, Schilfzonen oder Gebäudenischen. Bewegte, exponierte Flächen wie Rotorblätter eignen sich nicht als Schlafplatz. Die Standortwahl und begleitende Gutachten stellen zusätzlich sicher, dass bekannte Schlaf- und Rastplätze nicht betroffen sind.

Windkraft und Naturschutz – kein Widerspruch

Die Diskussion um Vögel und Windräder wird oft emotional geführt. Fakt ist: Kollisionen gibt es, doch sie spielen im Vergleich zu anderen Ursachen eine sehr geringe Rolle. Zugleich trägt die Windenergie entscheidend dazu bei, die Folgen des Klimawandels zu bremsen – und damit Lebensräume und Arten langfristig zu schützen.

Windkraft und Naturschutz schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Mit sorgfältiger Planung, moderner Technik und klaren Regeln gelingt es, die Energiewende naturverträglich umzusetzen. So bleibt der Beitrag der Windkraft für den Klimaschutz nicht nur eine Frage der Energieversorgung, sondern auch ein Gewinn für die Artenvielfalt.